|

1 : 学童集団疎開の記録写真

右の写真は疎開児童を 二組に分けて、先生 一家、寮母、寺の人達と一緒に撮ったものです。 写真をクリックすると拡大します。拡大写真にある青い印は私です。

(1)寺での生活

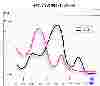

左図は埼玉県立小児医療 センターの先生が作成した 「 夜尿症の自然治癒率 」 の データですが、7 才未満まで 「 おねしょ 」 が治らなかった子供が、その後年齢を重ねるごとに 1 年間でどのくらい治癒 ( ちゆ、治る ) していくのかを グラフにしたものです。自然治癒の ピークは 女子で 10 才 、男子が 12 才半でした 。

左図は埼玉県立小児医療 センターの先生が作成した 「 夜尿症の自然治癒率 」 の データですが、7 才未満まで 「 おねしょ 」 が治らなかった子供が、その後年齢を重ねるごとに 1 年間でどのくらい治癒 ( ちゆ、治る ) していくのかを グラフにしたものです。自然治癒の ピークは 女子で 10 才 、男子が 12 才半でした 。つまり夜尿症は 思春期がくれば自然に治る と世間でいわれていることが、かなり確かだといえます。しかし中には成人になっても、毎晩 「 おねしょ 」 をする人もいるのだそうです。 ところでその当時はまだ食料事情も悪化せずに、それなりの食事が支給されていましたが、昼間は元気に野山を駆け回っていた子供も、 夜になると親兄弟のことを思いだしては シクシク泣く者もいました。 そのうちに ホームシックに耐えられなくなった児童 2 人が、無 一文で夜中に寺を脱け出して真っ暗な田舎の夜道を 13 キロ歩き、最寄りの J R の駅から無賃乗車をして 7 時間も汽車に乗り、上野駅経由で東京の自宅にたどり着いた事件がありました。 私にはとうてい出来ない冒険だと当時は思いましたが、今考えると小学 5 年生の彼等にとって、母恋しいの 一念はそれほど強かったのかと感心しました。

おかげで食後の デザートに果物を食べることができて皆が喜びました。 しかし昭和 20 年 ( 1945 年 ) になると、食料事情が一段と悪化して品不足から配給制の野菜の入手も困難になりました。そこで先生が村や地区の責任者にお願いして配給 ルートとは別に、農家から直接、野菜を分けてもらうようになりました。 野菜の不足の次がお米の不足となり、 それが我々を襲った飢餓生活のはじまりでした 。

|

これらの写真は私たち東京都豊島区巣鴨の仰高北国民学校 ( 小学校のこと ) 5 年生の男子が、長野県の山奥にある寺へ学童集団疎開をしてから 二ヶ月後の昭和 19 年 ( 1944 年 ) 10 月に、報道関係の仕事をしていた或る児童の父親が面会に来た際に撮影したものです。

これらの写真は私たち東京都豊島区巣鴨の仰高北国民学校 ( 小学校のこと ) 5 年生の男子が、長野県の山奥にある寺へ学童集団疎開をしてから 二ヶ月後の昭和 19 年 ( 1944 年 ) 10 月に、報道関係の仕事をしていた或る児童の父親が面会に来た際に撮影したものです。 75 名の児童が寝起きしたのは寺の本堂とそれに続く 3 部屋でしたが、夜に布団を敷くと歩く隙間もない状態なので、足もとの布団を踏みながら歩きました。児童のなかには寝小便をする子供もいましたが、親御さんも心配だったのでしょう、先生に事情を話して 「 おねしょ布団 」 を持たせて疎開していました。

75 名の児童が寝起きしたのは寺の本堂とそれに続く 3 部屋でしたが、夜に布団を敷くと歩く隙間もない状態なので、足もとの布団を踏みながら歩きました。児童のなかには寝小便をする子供もいましたが、親御さんも心配だったのでしょう、先生に事情を話して 「 おねしょ布団 」 を持たせて疎開していました。

疎開当時の村の生活には、まだゆとりがあったために、村の婦人会の人達がよく慰問に訪れました。畑でとれた農作物や、家でとれた柿や リンゴを沢山持ってきてくれました。

疎開当時の村の生活には、まだゆとりがあったために、村の婦人会の人達がよく慰問に訪れました。畑でとれた農作物や、家でとれた柿や リンゴを沢山持ってきてくれました。